1.がんの治療は体に負担がかかる?

前回、「本物のがんは治らない」というがんもどき理論の非合理性について解説しました。

やはり、がんは早く見つければ見つけるほど治っています。

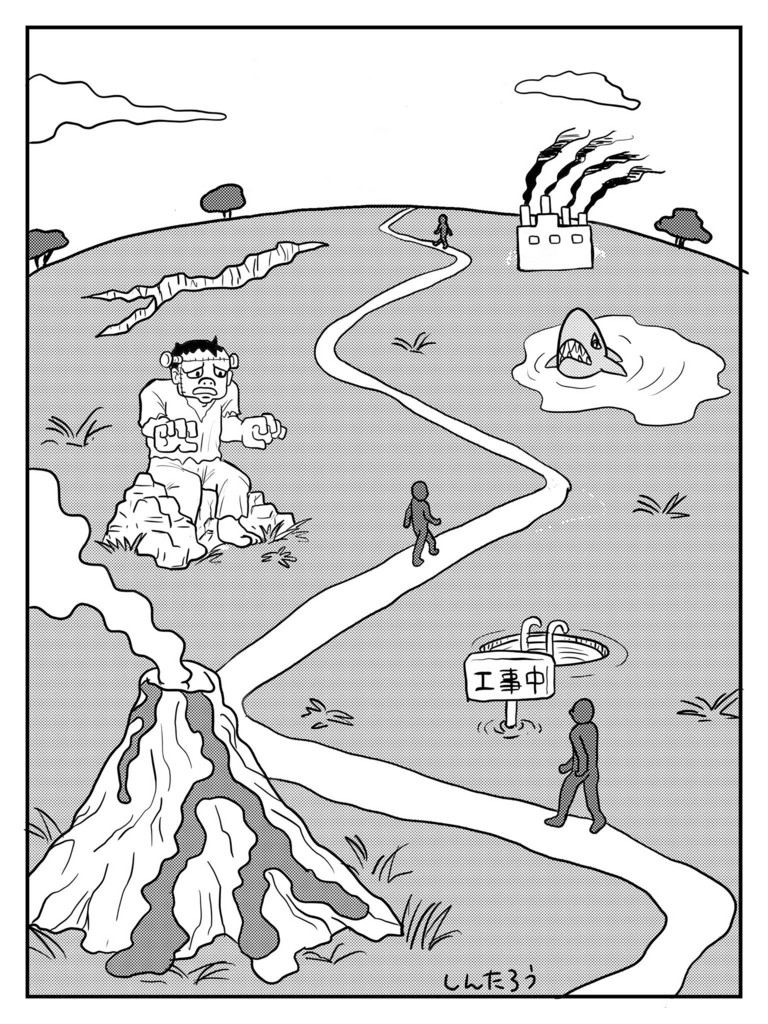

ここでもしかすると、「治療をすることによって体に大きな負担がかかり、むしろ寿命を縮めるのではないか」と心配される方がいるかもしれません。

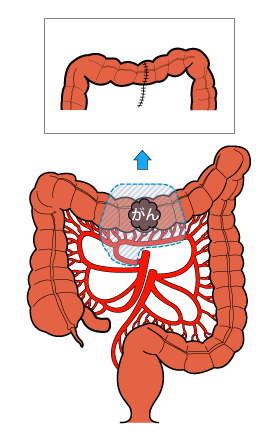

しかしそれも誤解です。早期の胃がんや大腸がんの場合、内視鏡治療だけで完治する場合も非常に多いのです。

内視鏡治療というのは、内視鏡の先端から一種の電気メスを出して、早期がんを切除するという方法です。

図1 EMR(Endoscopic mucosal resection)内視鏡的粘膜切除術

図2 ESD(Endoscopic submucosal dissection)内視鏡的粘膜下層剥離術

図1、2といった複数の方法がありますが、いずれにしても胃や大腸の中で治療が完結し、開腹手術のように体の表面に傷は残りません。

体への負担は最小限で済みますし、コンスタントに治療を行っている病院であれば、問題になるような合併症が起きる危険性は非常に低いです。

特に日本人は手先が器用なので、内視鏡治療のレベルは世界一といっても過言ではありません。

また、ここで大事な注意点です。内視鏡と腹腔鏡を混同している方がよくいらっしゃいますが、これは全く別モノです。

腹腔鏡の治療というのはお腹に数か所の穴をあけてカメラや電気メスを入れ、胆石や胃がん、大腸がんなどを切除するという外科手術です。確かに外科手術の中では体に負担の少ない方法ですが、お腹を開けない内視鏡治療より負担がかかることは間違いありません。

治療方法は、どの段階でがんが発見されたかによって決まります。

早期に発見すればするほど、

開腹手術

↓

腹腔鏡手術

↓

内視鏡治療

と、より負担の少ない方法が選択できるようになるのです。

完治させることのみならず、負担の少ない治療方法を選択するという観点からも、早期発見は極めて重要なのです。

2.がんで死ぬということ

さて、ここでちょっと立ち止まって考えてみましょう。

ここまでがんを治すための話をしてきましたが、がんで死ぬということは、そんなに許されないことなのでしょうか?

身も蓋もない言い方をしてしまえば、人間はいつしか必ず死にます。

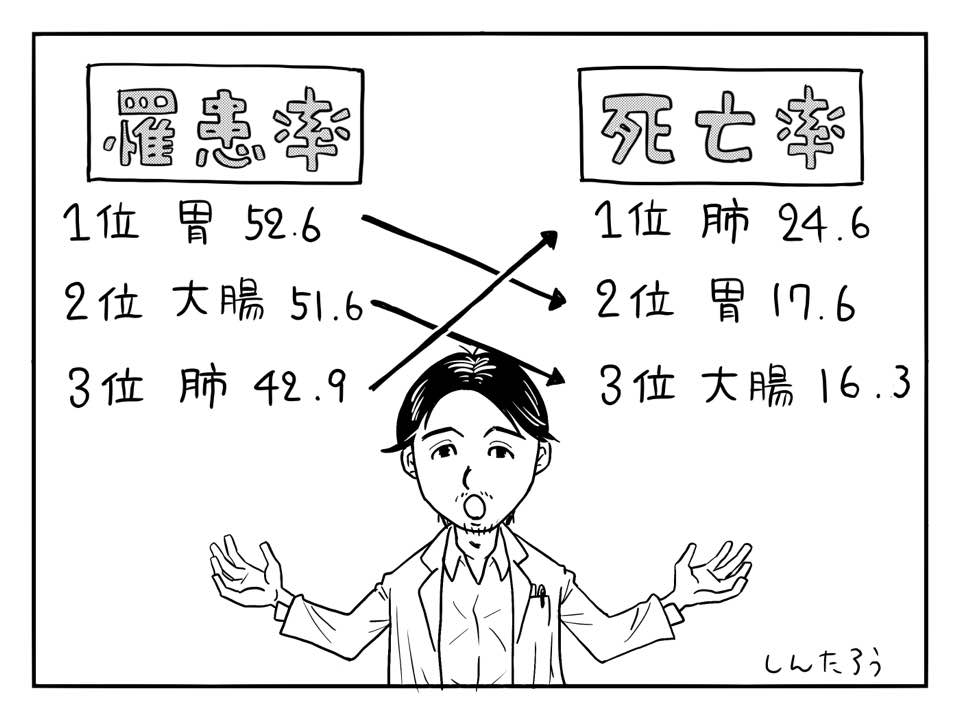

しかも、3人に1人ががんで死ぬ時代です。

その後は心疾患、肺炎、脳卒中と続きますが、結局は何が原因で死ぬのかという問題に集約されるだけと言うこともできるでしょう。

これは各個人の死生観によって違うと思いますが、心筋梗塞や脳卒中で

「死の恐怖を感じる時間もなくあっという間に死にたい」

という方もいれば、

「いやいや死ぬと分かればやり残していることもあるし、行きたい場所もある。身の回りをきちんと整理し、家族にもお別れを言ってから死にたい」

という方もいらっしゃるでしょう。

そして後者の方にとっては、ある程度時間の猶予を持つことができるがんというのは、最悪の選択肢ではないのかもしれません。

3.若くしてがんになるということ

ただし、そう思えるとしたら、それはそのがんが元々どうやっても完治の見込みのない、悪性度の高いがんだった場合に限るのではないでしょうか。

もしそのがんが胃がんや大腸がんのように、普段のちょっとした心がけで避けられたり、治ったりしたものであれば、やっぱり

「ああ、きちんとやっておけばこんなことにはならなかったのに…」

と後悔することになるかもしれません。

そしてさらにいけないことは、「治る」がんで、「若くして」死ぬことだと思います。

実は胃がん、大腸がん共に30歳代~40歳代といった比較的若い世代から頻度が増加するがんなのです。 図3はがんが見つかったときにどの年代だったかを示したグラフです(注1)。左が男性、右が女性です。

乳がん、子宮がんの若さに目が奪われがちですが、胃がん、大腸がんも50歳未満が占める割合は決して低くはありません。特に、女性の大腸がんは、50歳未満が20%弱を占めています。

ときどき、30歳代、40歳代の芸能人や著名人が、胃がんや大腸がんになったり、亡くなったりしたというニュースを目にすることがあると思います。

その年代でがんになることは決して珍しいことではありません。私も23歳で進行した大腸がんで亡くなった患者さんを経験しています。

もしも若くして進行したがんが見つかった場合、子供が小さかったり、保険などの備えが十分でなかったりして、本人はもとより、その家族も非常に困難な状況に陥る可能性があります。

若ければがんのリスクが少ないのは間違いありません。ただし、もしまんがいち発がんしてしまったら、その場合のダメージはとても大きいのです。

決して他人事とは考えずに、若いうちから自分の体と向き合っておく事はとても大切です。

4.最後の瞬間のために

不謹慎なたとえかもしれませんが、人生はオセロゲームに似ていると私は思っています。

オセロゲームでは途中までどんなに優勢でも、一つの悪手がきっかけになってパタパタパタッと一気に裏返しにされて形勢が逆転する、ということがあります。

どんなに充実して毎日を過ごしていても、治る病気を見逃してしまったなど、何かのきっかけで人生が悪い方向に一変してしまい、残された日々を後悔ばかりするようになってしまえば、最後の瞬間にも自分の人生を肯定することはできないかもしれません。

最後の瞬間に、「ああ、自分は精いっぱいやった。自分の生をまっとうした」と思えるようにも、やはり治る病気は治さなくてはいけない、と私は思います。

(文・イラスト 近藤慎太郎)

注1

2014年 人間ドック全国集計成績報告