ミヒャエル・エンデはドイツの児童文学、ファンタジー作家です。

日本でも 以前から人気は高く、その作品にふれたことがある方も多いと思います。

エンデのデビュー作『ジム・ボタンの機関車大旅行』は、1970年代に日本で放映されていたTVアニメ『ジムボタン』の原作です。私は小さい頃このアニメが大好きで、かなり熱心に見ていました。ややマイナーな作品だからか、残念ながら映像ソフト化はされていません…。

また、代表作の一つ『はてしない物語』は大ヒット映画『ネバーエンディング・ストーリー』の原作です。このタイトル名を聞くと、リマールが歌う主題歌が自動的に脳内で再生される方も多いと思います。

- 作者: ミヒャエル・エンデ,Michael Ende,上田真而子,佐藤真理子

- 出版社/メーカー: 岩波書店

- 発売日: 2000/06/16

- メディア: 単行本

- 購入: 11人 クリック: 37回

- この商品を含むブログ (65件) を見る

そして、もう一つの代表作がこの作品です。

- 作者: ミヒャエル・エンデ,大島かおり

- 出版社/メーカー: 岩波書店

- 発売日: 2005/06/16

- メディア: 新書

- 購入: 41人 クリック: 434回

- この商品を含むブログ (297件) を見る

『モモ』

時間をテーマにした傑作ファンタジーです。

ある日、とある都市(ローマ?)の円形劇場の廃墟に、モモという名前の女の子が住みつきます。

ボサボサの髪の毛、ダブダブの上着、長すぎるスカート、そのうえ裸足で、身寄りがありません。

しかしそんなモモには、人の話を聞いてあげることによって相手を癒したり、気づきを与えたりする不思議なちからが備わっていました。そしてモモはあっという間に、町の人たちにとって、なくてはならない大切な存在になっていきます。

そんなおり、町に奇妙な身なりの男たちが現れるようになりました。

灰色の帽子に、灰色の背広、灰色の書類カバンを持ち、灰色の葉巻をくゆらせる、

「灰色の男」たちです。

彼らは時間貯蓄銀行のエージェントを名乗り、町の人たちに、時間を節約することと、その結果余った時間を銀行に預けることを勧めます。時間を預けておけば利子もたまり、必要になった時に引き出せるというのです。

町の大人たちは言葉たくみに誘導され、こぞって時間を節約し始めます。

丁寧に仕事をする時間を削り、年老いた親を見舞う時間を削り、セキセイインコの世話をする時間を削っていきます。

できるだけ短時間に、できるだけたくさんの仕事をすることが重要視されます。

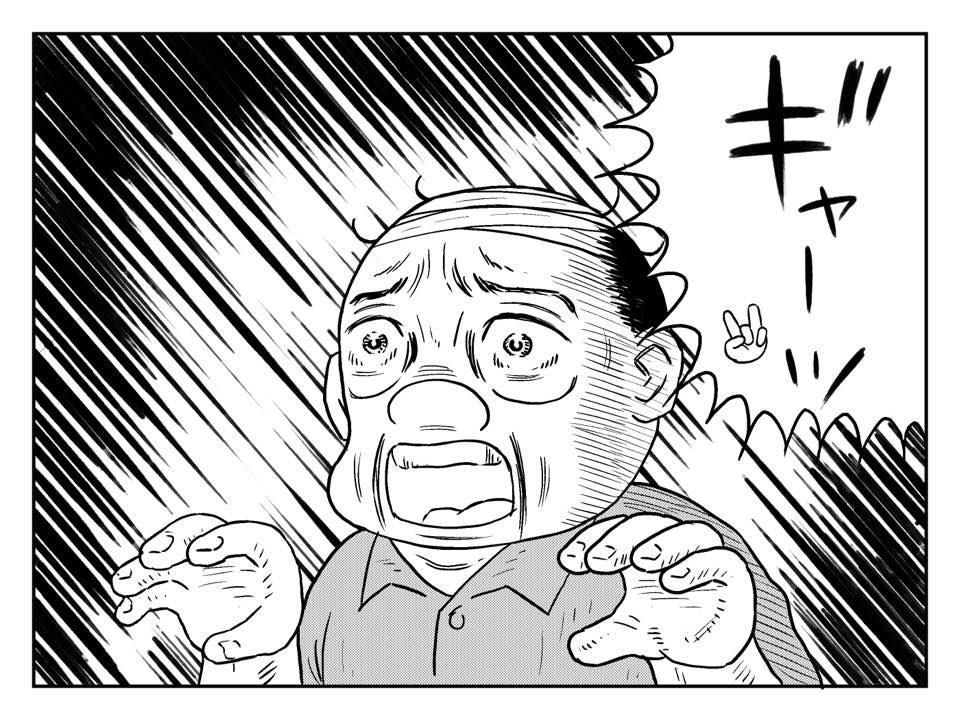

その結果、身なりは立派になっていく一方、おこりっぽい、落ち着きのない人間になっていってしまいます。

そして実は、そんな思いをしてまで節約した時間は、すべて灰色の男たちに盗まれていたのです。

節約した時間を盗まれ、残った時間でさらに節約に励む大人たち。結局ますます時間に追われて、殺人的にいそがしくなってしまうのです。

モモは灰色の男たちの誘惑を退けられた唯一の住民であり、それを脅威と感じる灰色の男たちから追われてしまいます。

そのような状況の中で、モモは町の人たちを救うことができるでしょうか?

以上のあらすじからも分かる通り、この作品は効率化や経済規模の拡大だけを求めてあくせく働く現代人に対する痛烈な風刺になっています。

本来何らかの目標があるから手段として効率化をはかって働くはずなのに、どこかの過程で目標は失われてしまい、効率化という手段が目標に置き換わってしまうのです。そして捻出した時間には新しい仕事がねじこまれ、さらなる効率化が求められていきます。

そんな大規模なチキンレースに参加している大人であれば、本作品を読んで身につまされる気持ちになると思います。

ただし、批判の意図は明らかなのに、本作品は決して説教臭くはありません。あくまで人を楽しませるファンタジーの枠組みの中に無理なく落とし込まれているからです。

灰色の男の異様さ、現代の価値観に毒されていないモモの魅力、モモに味方してくれる勢力の神秘性など、エンターテイメントとしてもきちんと成立しています。

子どもが読んでも、本作品を純粋に楽しめるでしょう。エンターテイメントの中に人生の教訓をこっそり忍ばせておくというのが、ファンタジーの真髄なのかもしれません。