1.便潜血以外の大腸の検査方法は?

現状では大腸の主な画像検査として以下の4つの検査方法が挙げられます。

1.大腸内視鏡検査(以下、大腸カメラ)

2.注腸検査

3.CTコロノグラフィー

4.カプセル内視鏡

現在、健診の項目として認められているのは便潜血検査だけですので、便潜血陽性や下血などの症状がない限り、残念ながらこれらの画像検査は人間ドックなど保険外診療で受けていただく必要があります(健診と人間ドックの項目の違いについてはあらためて詳しく解説します)。

各検査の特徴を説明する前に、まず共通する大事な…というか、なにがなんでもこれだけは強調しておきたいというポイントから説明します。

2.大腸内視鏡などの検査で一番大切なことは?

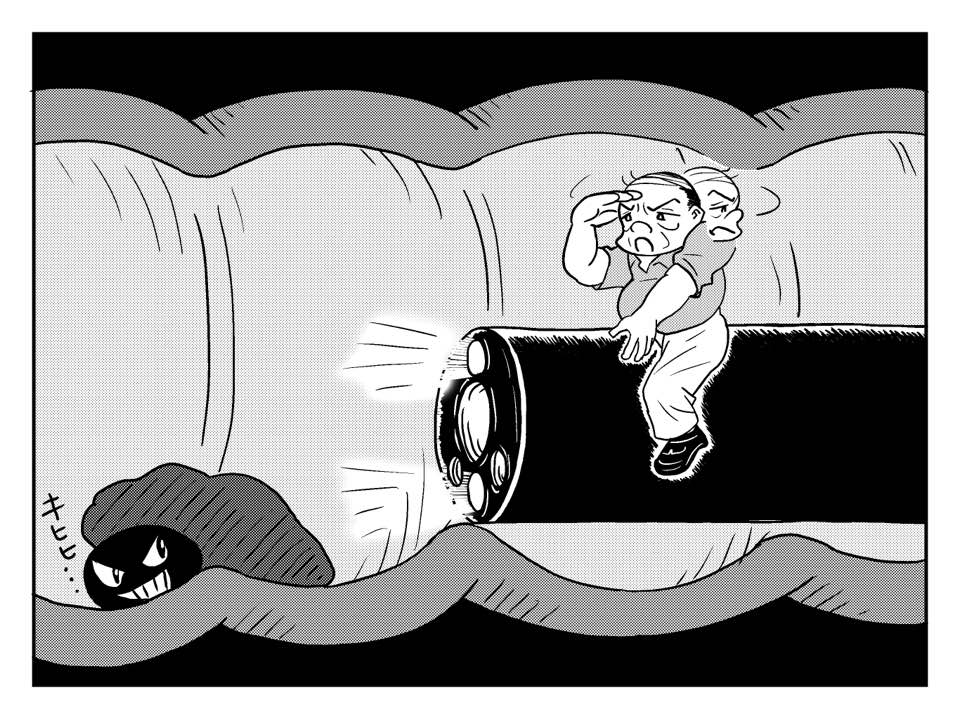

それは、どの検査を選んでも、検査の前に液体の下剤による大腸の「洗浄」が必要になるということです。

なぜなら、大腸に便がたくさん残っていると、大腸の表面を十分に観察することができないからです。

そのため、液体の下剤を1~2リットル飲んで便を全部洗い流し、大腸をカラにしてから検査をするという事が必要になるのです。

大量の下剤を飲むことはそれなりに大変です。

物理的にも大変ですし、水やお茶などとは違い独特の風味があるため、それが苦手という人もいます。

しかし、ここは大事な頑張りどころです。

もし洗浄が中途半端になってしまい、大腸に便が残ると、検査で観察できない場所があるということになってしまうのです。

さらに、大腸カメラやカプセル内視鏡の場合にレンズに便が付着してしまうと、本来観察できる場所まで観察できなくなってしまいます。

その結果、検査のクオリティが下がってしまい、「検査をしたけどよく分からなかった」ということにもなりかねません。

大腸の洗浄は、有意義な検査をする上で必要不可欠な大前提と考えてください。

3.便秘の人は工夫が必要

では便秘気味の方はどうすればいいでしょうか?

当日、1〜2リットルの下剤に浣腸を追加したり、場合によっては下剤を2〜4リットルに増やすこともあります。

これは大変です。

もしこんな状況を回避したければ、検査の数日前から一般的な内服の下剤を使用して、前もってある程度出しておくことをお勧めします。医療機関であらかじめもらっておけばベストですが、市販の下剤でも結構です。

そして、食事では、腸に残りやすいキノコや海藻を避け、消化の良いものを食べるように心がけるようにしてください。

さて、それでは次回から、

1.大腸カメラ

2.注腸検査

3.CTコロノグラフィー

4.カプセル内視鏡

上記の検査のメリット・デメリットを説明します。

(文・イラスト 近藤慎太郎)

がんで助かる人、助からない人 専門医がどうしても伝えたかった「分かれ目」

- 作者: 近藤慎太郎

- 出版社/メーカー: 旬報社

- 発売日: 2017/02/25

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- この商品を含むブログを見る